すごろくゲームを課題設定した理由

ある日、本山ルームに立ち寄りました。

ちょうど夕方の個別療育の時間でした。

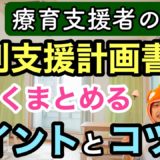

クッションが並べられており、その一つに数字の書いたサイコロが。

この遊びをプログラム化していたのは、公認心理師の出口で、お子さんはコミュニケーションには問題なく、机上課題にもじっくり取り組めるAくんでした。

「ははーん、これはすごろくだな」と気づきましたが、はて、どんな目的で、この遊びを展開しているのだろうかと思い、しばらく様子を見ることにしました。

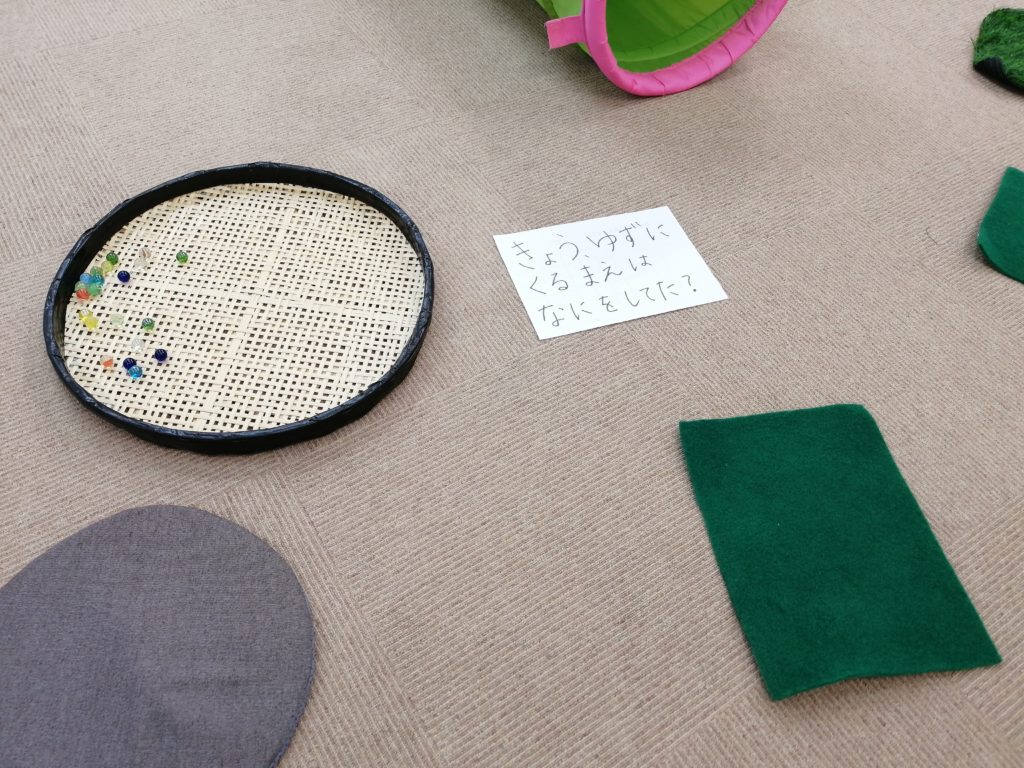

遊び方は、まさにすごろくそのもので、サイコロを振って出た目の数だけ自分で進んでいく、というものです。

Aくんと先生が交代でサイコロを振り、ゴールを目指すというシンプルな遊びです。

途中、止まったところで指示が書いてあります。

「昨日のお昼、何食べた?」「今日ゆずに来る前は、何をしてた?」など、言葉でのやり取りの他に、「うでを10回ぐーるぐる」など、体を使った指示も書かれています。

なるほど!

Aくんは、体の使い方に不器用さがあり、腕をぐるぐる回すなどの際には上手く体をコントロールしづらい、という特徴があるのです。

その課題をクリアするためにこういった遊びの中に、課題クリアのための要素を取り入れているのです。

また、運動ばかりの指示が書いていると、モチベーションが下がるので、言葉でやり取りできるクイズがあったりして、ここには「飽きさせない工夫」があります。

もちろん、飽きさせないだけではありません。

「昨日のお昼、何を食べた?」や「ゆずに来る前は、何をしてた?」といった質問は、「記憶」(この場合はエピソード記憶と言います)に関係する質問です。

エピソード記憶は、脳の側頭葉というところにある記憶保持中枢が関係しているので、「昨日のお昼、何食べた?」という質問は、脳の側頭葉の活動を促す質問なのです。

つまり、今回出口が用意した遊びの中に、

- 運動の不器用さに対するアプローチ(固有覚へ刺激を入れる)

- エピソード記憶を司る、脳の側頭葉へのアプローチ

が含まれている、ということが言えます。

なおかつ、(ここが最も大切なのですが)「Aくんにとっては、ただ遊んでいるだけ(先生とすごろくをして楽しい!)」というストレスのない活動であることが、ポイントです。

- 「子どもは楽しく遊んでいるだけ」

- でも「大人はちゃんと目的を入れている」

これが最も、効果的で長続きする療育プログラムということになります。

もし、こういった遊びではなく、Aくんに対して(記憶保持力を伸ばしたいからと言って)絵カード見せて、「覚えて!何のカードだったか、教えて!」といった課題を、ずっと続けられるとどうでしょう?

子どもは、一気につまらなくなりますよね。

そして、(つまらないから)離席しようとします。

そこへすかさず先生が、「ちゃんと座りなさい!」という声かけをしたら、どうなると思いますか?

「余計につまらなくなる!」

はい、正解です😊

子どもですよ?遊びながら学ぶ、が基本ですよ?

楽しくないと、絶対に乗ってこないですし、楽しめない課題を繰り返しても、苦痛になって「もう、行きたくない!」となるに決まっています(自己表現が苦手な子は、そういった発言は出ないかも知れませんが、本心は嫌に決まっていますよね)。

我が子が「療育に行きたくない」と言い出す理由の一つに、この「楽しく学べない」があります。もし、我が子がそういった発言をするようになったら、その視点(課題がつまらない・強制的である)からも理由を考えてみてください。

繰り返しますが、「子どもは遊んでいるだけのつもり」でも「知らずしらずのうちに、課題がクリアしていく」というのが理想です。

大人は、いかにも課題!的な課題に取り組んでいると、「やっている!」感があると思いますが、それは大人の理屈です。

日常にあるものでプログラム構築ができれば最強

加えて、今回のプログラムから言えることがあります。

それは、「日常にあるものを使って、プログラムを構築できれば最強」ということです。

なぜなら、どこでも応用できるからです。

療育事業所にしかないモノを使った遊びは、「療育事業所以外ではできません」。

でも、どこにでもあるものを使ってできるプログラムなら、お家でもできますし、保育園でもできます。

訪問支援事業を併用して受けられている方なら、支援員からそのことを伝えてもらうことで、(保育活動に取り入れていただければ)効果倍増です😊

では、「日常にあるモノを使って、療育の中で効果的なプログラムを実践してもらう(または教えてもらえる)」ために必要なことは何でしょう?

それは、担当スタッフが、お子さんの現状を正しく評価できているかどうか、にかかっています。

療育は、評価に始まり、評価に終わります。

評価が出来ているから、課題が見え、課題が見えるから、目標設定ができ、目標が見えているから効果的なプログラムが構築できます。

参考

【療育のイロハ】良い療育事業所かどうかは「個別支援計画書」を読めば分かる(見抜くポイントを紹介します)

【療育のイロハ】良い療育事業所かどうかは「個別支援計画書」を読めば分かる(見抜くポイントを紹介します)

また遊びの中で課題を設定するためには、「この遊びには、どんな効果があるのか」について、担当者が理解しておくことが必要です。

例えば、既存のおもちゃばかりでしか遊ばせることが出来ない場合は、担当者が「お子さんを正しく評価が出来ていない」か「遊びの効果が理解できていない」かのどちらかです。

「お子さんの評価」と「遊びの効果の理解」がクリアしていれば、既存のおもちゃに頼ることなく、(極端な話、遊具もおもちゃも一切ない部屋でも)課題を設定し、楽しく学べる遊びプログラムを構築することができます。

分かりやすく言うと、「紙切り芸」です。

たった1枚の紙とハサミだけで、色々な形をつくっていきますよね。

それと同じで、いかにも学べそうな教材を揃えなくても、身近にあるものでも発達を促すプログラムは構築できるのです。

はじめにご紹介した、出口が考案したすごろくは、クッションと紙だけです。

それだけで、体の不器用さへのアプローチや脳の側頭葉へのアプローチが出来てしまうのです。

しつこいですが、適当に遊びプログラムを構築しているわけではないですよ。

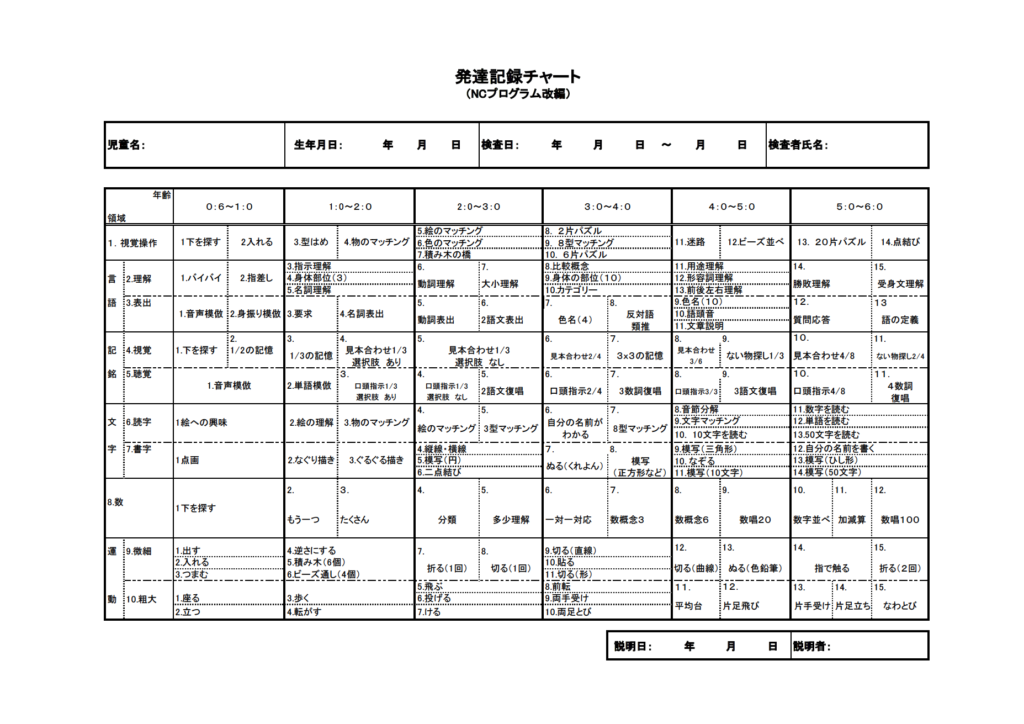

こういった評価表(評価バッテリーといいます)を使って、随時評価を行っているからこそ、(一見誰にでも考えつくように思える)プログラムが構築できるのです。

担当者の経験値で遊ばせる、というのでは療育プログラムではないです。

なぜなら、担当者が変わった途端に、方針が変わったりしてしまうからです。

正しく評価ができていて、それをスタッフ間で共有していることで、万が一担当者が変わっても、なんの問題もなく継続していくことができるのです。

「生きるって楽しい!」「子育てって面白い!」を実感してもらうために、ゆずができること

子どもの発達を促すのは、遊びです。

それは、定型発達のお子さんだけでなく、発達特性を持ったお子さんも同じです。

彼らには特別な課題設定(トレーニング)が必要なのではなく、「彼らの特性に合った環境設定や配慮」が必要なだけで、後はどの子も同じです。

「この子は発達特性があるから、特別なことをしないと!」と焦る気持ちも分かります。

でも、トレーニングなんて必要ありません。

動画でもご紹介したことがありますが、発達特性のあるお子さんの脳を、定型発達のお子さんの脳に近づける(定型発達に合わせていく)ことは、医学的に無理です。

強制する療育が効果ゼロの理由(1)〜自閉症スペクトラム児の神経ネットワークは定型児とは違う~

だからこそ、その子の特性をしっかりと理解してあげて、その子が少しでも生きやすくなる環境を整えてあげて、特性を理解してくれる大人(味方になってくれる大人)を増やすことが大切です。

私は、過負荷とも言えるトレーニングで子どもがどんどん追い込まれてきた事例を、嫌というほど見てきました。

はっきり言って、療育の失敗です。

生きる楽しさを学ばせてもらっていないのですから。

だからこそ、ゆずに通われているお子さんたちには、「生きるって楽しい」と感じてもらいたいと思いますし、保護者の方には「子育てって面白い!」と実感していただきたいと思っています。

そして、何より、どんな子どもも「楽しく学ぶ」「遊びながら学ぶ」権利があります。

発達特性があろうとなかろうと、どんな子どもも大人や社会から、大切に守られるべきです。

そして、どんな子どもにも、自分のことを自分で決める権利があります。

それを実現するために、ゆずができることは、個別療育においては遊びを通して発達を促し、保育所等訪問支援事業において理解してくれる大人を増やすことです。

そういった活動を通して、「遊んで楽しい!」「褒めてもらえて嬉しい!」という気持ちを育て、それが「生きるって楽しい!」につなげていく役割があると考えています。

そのための基本となることが、「その子なりに、遊びを楽しむこと」なのです。

ゆずにご来所の皆様は、担当者が実施しているプログラムについて、「この遊びは、この子にとって、どういった効果があるのかな?」という視点で見てみてください。

もちろん、いつでもご遠慮無く担当者にお尋ねくださいね。

ゆずのスタッフは、お母さん・お父さんからご質問があったら、できるだけ分かりやすく遊びの効果や目的をお伝えしてください(一般論ではなく、そのお子さんにとってどういった効果をもたらせるのか、という視点でお話してください)。

親子で学べる療育教室 発達支援ゆず

親子で学べる療育教室 発達支援ゆず